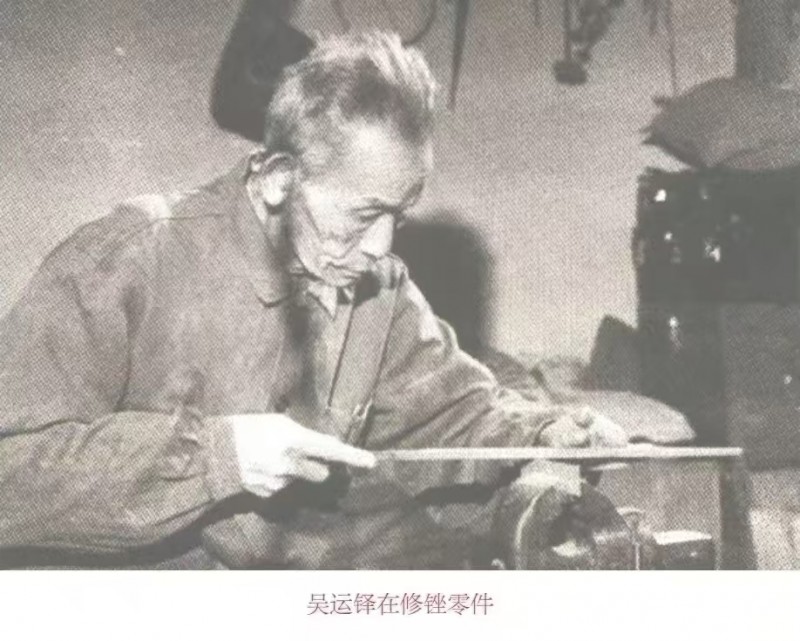

“什么是工作?工作就是向困难作斗争,一个真正的人,对困难的回答是战斗,对战斗的回答是胜利,对胜利的回答是永远谦逊。”吴运铎一生三次身负重伤,历经战火洗礼、病痛折磨,仍以顽强的意志奋战在工作岗位上,研制出多型武器装备,新中国成立后为国家培养出大批军工人才,功勋卓著,他对工作的回答,振聋发聩、引人深思。

忠诚于党的无悔信仰

1937年“卢沟桥事变”后,吴运铎亲眼目睹同胞被日军残害,骨子里的爱国情怀,使他萌生了到前线战斗的念头。在党的影响教育下,他认识到:只有共产党才能救中国。1939年5月,吴运铎如愿加入中国共产党,自此,心中有了一股无比强大的信仰力量。

组织的需求就是最大的需要。1943年,随着兵工厂的发展壮大,吴运铎深刻认识到成为精通业务的技术工作者远远不够,还要成为具有革命理论的政治工作者,便请求到司令部学习,上级决定调他到延安马列学院学习。出发前,他碰到了罗炳辉师长,罗师长亲切地说:“运铎同志,学习是很重要,不过当前战斗很紧张,还有重要任务要交给你,想跟你商量一下,暂时不走好不好?”吴运铎说:“学习是为了更好的工作,既然工作需要我留下就继续在工作中学习吧。”罗师长很欣慰,要求他研究一种更具杀伤力的武器。于是,吴运铎立即回到工厂,终日伏桌,艰辛研制出枪榴弹,他也因此被称为“枪榴弹之父”。

人民的利益永远在第一位。一次,住院期间,吴运铎发现病人在接受“牵引弓”治疗时,被钢丝拉得大汗淋漓,疼痛难忍。看到这一幕,他心里说不出的难受,心中涌上强烈的念头,要改进这种落后器械,为患者减轻痛苦。于是,他利用治疗间隙,观察、分析、研究这种医疗器械的构造和存在的缺陷。出院后,他立马着手设计,但他的病情时好时坏,有时还发高烧,身体十分虚弱,但一想到病人的痛苦,就顾不得自己了。最后设计出一套先进、轻便、功能齐全的“牵引弓”,大幅度地减轻了病人的痛苦。后来,他又根据儿童的特点研制出了轻便型“牵引弓”,把图纸和资料无偿地献给了医院。

永不服输的坚韧挺拔

小时候的吴运铎就表现出对困难的斗争精神,面对挑战有股不服输的劲儿,当小矿工时,电机坏了只能送到英国洋行去修理,他很不服气,修好了坏掉的电机,结束了只能靠洋行修理电机的历史。

任何困难都是可以克服的。1939年春天,新四军军部要在山沟里建立第一座兵工厂,制造新步枪,组织上把这项艰巨的任务交给了吴运铎,当时摆在他面前的是数不尽的困难,厂房、材料、设备一无所有。他没有被困难吓倒,带着大家在一片空地上,用茅草建起了“茅屋工厂”,用老乡磨面的石磨作为发动机,用大长木凳改造成旋床设备,改造身边一切可以利用的“土机器”。在他的带领下,工厂从无到有,设备从“土”到专,步枪的产量提升了好几倍,造好的新步枪一批又一批地送到了前线。

任何东西是可以学会的。童年的吴运铎便喜爱读书,自学完成了《工业小丛书》《物理小丛书》等书籍。一次出差,他一上火车,就拿出随身携带的《内弹道学》看了起来,一看就是几个小时,忘记了吃饭。在他第三次身负重伤住院期间,他还请了老师学习日文,一段时间后已经可以简单地翻阅日文资料。1960年,中苏关系发生变化,苏联撤走了在中国的专家,国家计划花40万美元购买“无烟、无声、无焰”的炮弹专利,吴运铎坚信:革命战争年代,一无所有的条件下,都能造成那么多武器装备,现在只要肯下功夫,一定可以攻克这项技术。他带领着科研人员,迎着困难、忍着饥饿,一头扎进了这项科研工作中,顺利完成图纸设计,圆满完成实弹射击。

争分夺秒的紧急迫切

吴运铎的一生都在与时间赛跑,战争年代战斗在兵工生产一线,新中国成立后为我国军工事业发展殚精竭虑,晚年全身心地投注到青少年和残疾人事业中。他这样忘我地工作,并非不知疲倦,而是在与时间赛跑,要在有限的工作中创造更多的价值。

眼光要瞄准科技最前沿。“努力攀登科学技术高峰,为常规兵器现代化做出更大的贡献。”这是1987年,吴运铎在病床上,鼻孔插着氧气管吸着氧为第一研究所建所30周年所作的题词。在吴运铎担任第一研究所所长期间,他的眼光始终瞄准科技前沿,跟踪世界科学技术的发展水平。他总是强调:要学习新技术研制新武器,迎头赶上和超过世界科技先进水平。意识到计算机技术对未来发展的重要性,吴运铎组建研究专班,带领科研人员研制出了1024字符的数字式电子计算机试制样机,在行业内引发轰动。

搞科研就是要有紧迫感。吴运铎曾说:“搞科研就要有这样一种精神,要有紧迫感,要不怕苦、不怕累,要有一股子钻劲和狠劲;停顿一天,往往要拿出十天、百天的时间来偿还。”多次负伤,伤痛时常发作的吴运铎,不但白天满负荷工作,晚上也亮灯最多。为了工作,他往往刚从冰天雪地的北国试验现场回来,紧接着就出差到烟波浩渺的南国海防前线。1975年,吴运铎从五一干校回到家中,组织上没有分配工作,他不甘心虚度时光,更不愿看着兵器科研工作落伍。他对卧室进行改造,购置科研用具,打造“卧室车间”,自选课题、自掏腰包干起了科研。

一代兵工英雄吴运铎,对待工作有信仰、有坚持、有韧劲,他一生为国为民、鞠躬尽瘁,是兵工人世代敬仰和学习的榜样,引领我们为党的兵工事业拼搏奋斗、奉献进取。(作者:中国兵器工业集团第二Ο二研究所 王慧文)

免责声明:以上内容为本网站转自其它媒体,相关信息仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。