近日,西安邮电大学理学院“风沙线里追梦者,汗浇荒漠树丰碑”实践队奔赴榆林市定边县,开展暑期“三下乡”社会实践活动。

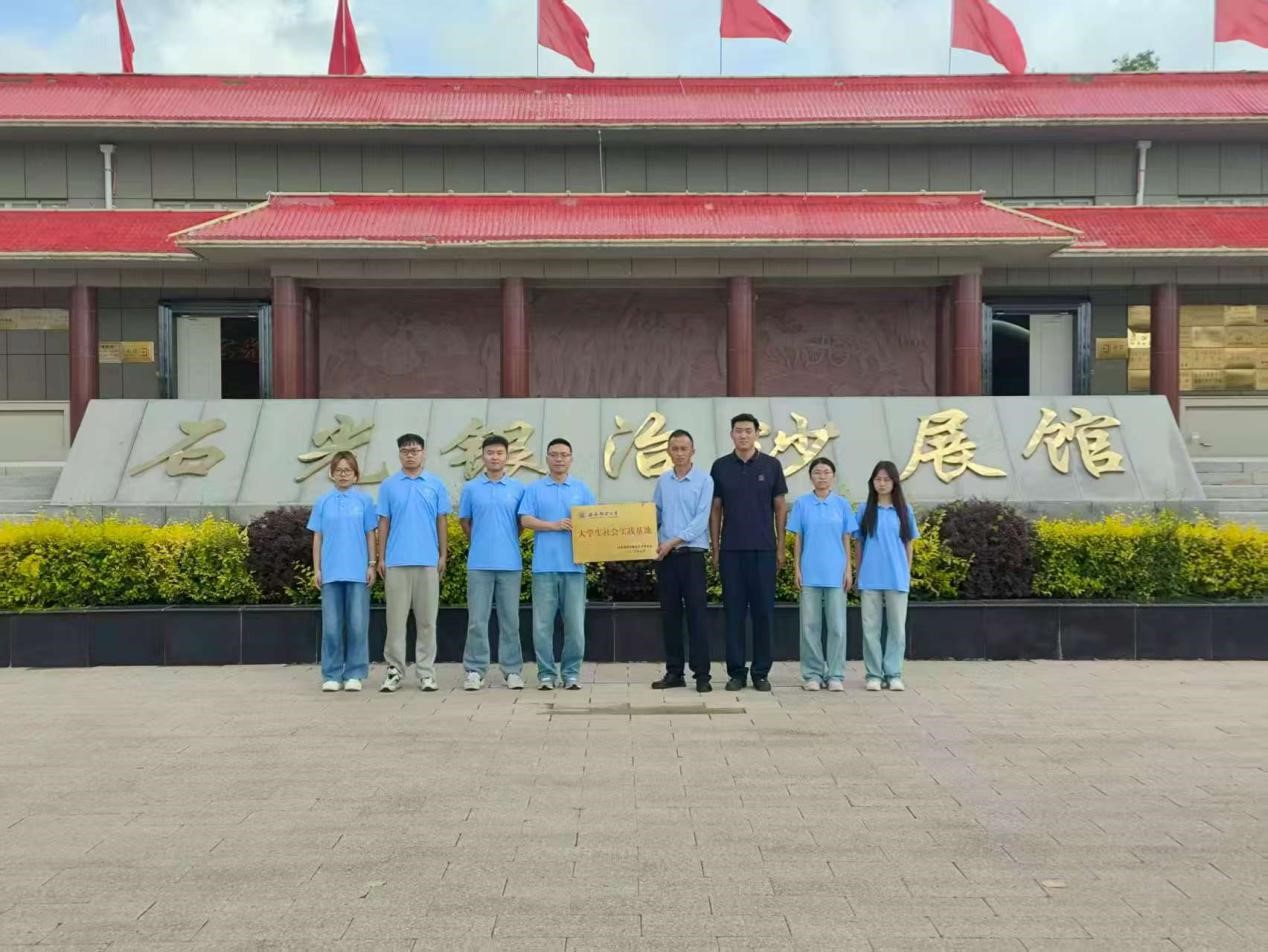

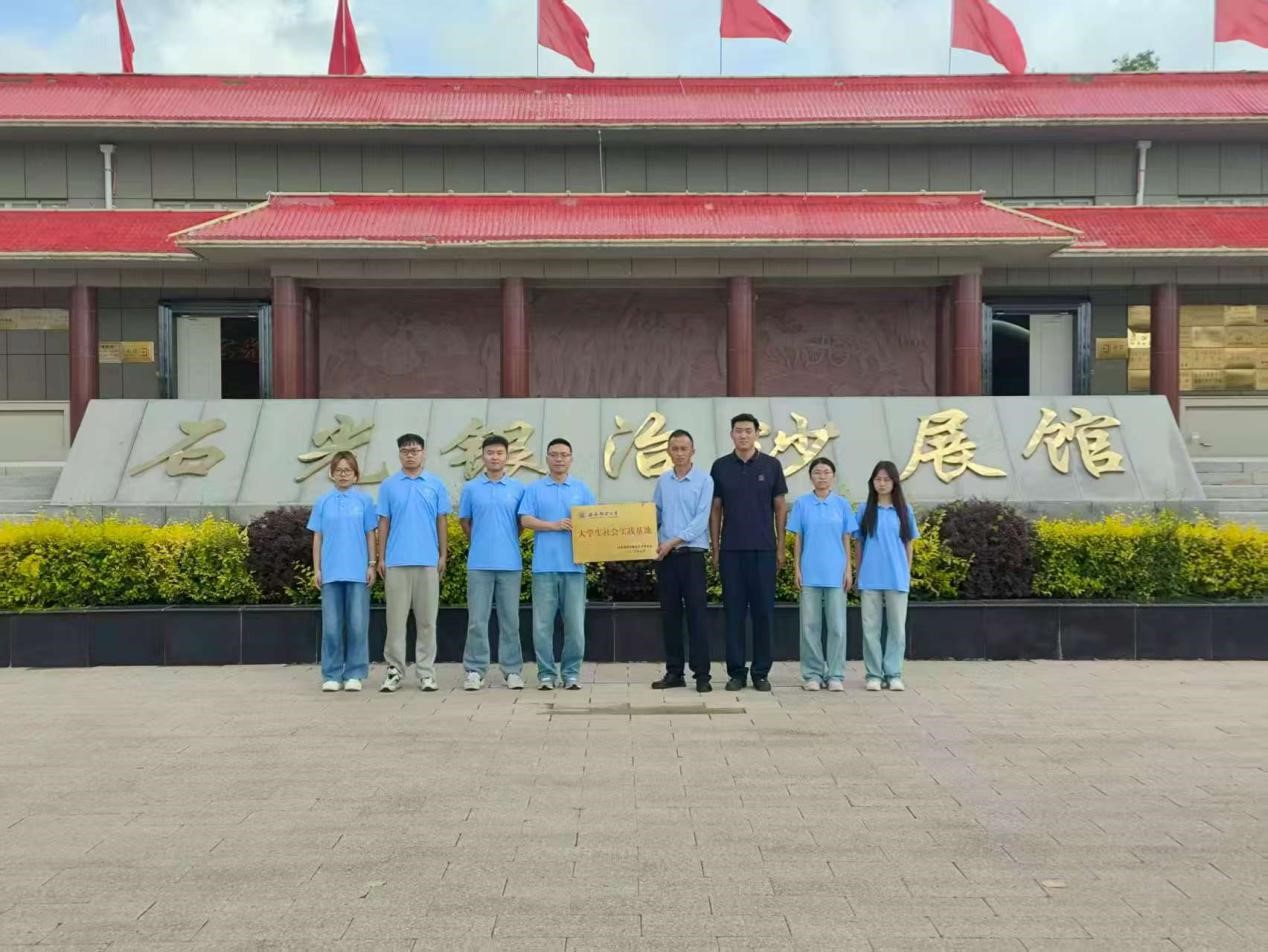

实践队与定边县石光银治沙展馆签署共建大学生社会实践基地协议书,并举行挂牌仪式。以此为契机,团队成员将积极关注国家生态治理战略,深刻体会“绿水青山”背后的艰辛与奉献,深入理解治沙精神内涵,切实把建设美丽中国的宏伟目标内化于心、外化于行,贡献独特的青春智慧与力量。

溯源治沙历程:史证精神砺初心

实践队深入定边博物馆与档案馆,在历史的见证中探寻治沙伟业,感悟精神力量,砥砺青春使命。

在博物馆治沙史展区,老照片中风沙肆虐的荒芜景象与现代影像里绿洲蔓延的勃勃生机形成鲜明对比,生动展现了荒漠变绿洲的生态奇迹。初代治沙队使用的简陋帆布水壶与当代智能节水灌溉设备一同陈列,直观呈现了治沙从“人沙抗争”到“和谐共生”的转变,让学子们深切体会到科技创新在其中发挥的关键作用。

在档案馆内,石光银等治沙英雄亲笔签署的治沙协议、林权证,以及记录“沙退人进”坚实步伐的历年治沙数据,默默诉说着三代人接力奋斗的历程。青年学子在这些历史凭证前驻足沉思,深刻领悟了“不畏艰难、艰苦奋斗、持之以恒、久久为功”的治沙精神内核,对祖国生态治理取得的历史性成就及其艰辛历程有了更为具体而深刻的认识。大家纷纷表示,将以治沙英雄为榜样,从治沙精神中汲取源源不断的动力,把感悟到的使命担当融入血脉,在未来的学习与工作中,锚定目标、脚踏实地,为描绘美丽中国新画卷、守护中华民族永续发展的生态根基贡献青春智慧和力量。

躬行治沙活动:知行合一砺真知

在“治沙三代”石健阳的引领下,实践队走进治沙展馆后的林区——这片由治沙人汗水浇灌而成的“生命绿洲”,将课堂延伸至林场,在亲身实践中体悟治沙的真谛,砥砺青春责任。

石健阳现场教学,详细讲解治沙植物的生态与经济价值:“沙柳是防风固沙的‘先锋兵’,樟子松是扎根深土的‘绿色卫士’,沙棘更是兼具生态防护与经济收益的‘致富能手’。”沙蒿、柠条等十多种顽强生长的植物,成为队员们眼中治沙精神鲜活的“绿色注脚”。

在松树林区,实践队在指导下动手修剪松树,学习识别枯枝病枝、疏剪密枝的技巧,体会“顺生长方向修剪”的匠心。触摸粗糙的树皮,见证松树焕发生机的过程,让队员们深刻认识到治沙伟业源于点滴实干,每一次养护都是对“绿水青山”的承诺,更坚定了他们以所学服务国家生态治理与绿色发展的信念。

深悟生态文明:薪传绿魂践担当

实践队与定边治沙纪念馆工作人员、文史专家进行深入交流,不仅聆听了“渴饮沙窝水,饥食百家馍”的治沙艰辛过往,还共同探讨了“治沙 + 生态产业”融合发展的新路径。此次交流的感悟化作青春的承诺:实践队将化身“治沙精神”的传播者,通过校园宣讲讲述定边故事、展示治沙奇迹,播撒生态文明的种子。作为物理、新能源材料与器件等专业的学生,他们更立志将治沙的“攻坚韧性”融入职业发展——依托物理及新材料知识投身治沙环境监测技术研发,凭借新能源技能为治沙设备提供高效能源解决方案,在国家生态保护与乡村振兴的伟大事业中勇挑重担,以青春智慧助力建设人与自然和谐共生的美丽中国。

西安邮电大学理学院已连续三年组织暑期社会实践队,将社会实践的根基深深扎入服务国家生态治理的土壤。通过走访扎根沙海的志愿者、调研科技治沙的生动案例,青年学子在广袤的“志愿服务大课堂”中增长了治沙实践的真才实干,为服务基层作出新贡献。(曹珂扬,鲁子盈,杨梦蕊,赵文芝,王彬彬)

免责声明:以上内容为本网站转自其它媒体,相关信息仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。